《Communications Earth & Environment》:锂同位素揭示海洋沉积碳-硅耦合作用新机制

发布日期:2025-10-09

浏览次数:10

近日,上海海洋大学冯东教授团队在Nature旗下期刊《Communications Earth & Environment》发表最新研究成果,题为 Lithium isotopes trace silicate weathering-driven authigenic carbonate formation in marine sediments。研究创新性地利用锂同位素示踪技术,揭示了深部沉积环境中有机质矿化与硅酸盐风化协同驱动自生碳酸盐形成的新机制,为理解全球碳循环提供了新的科学视角。

自生碳酸盐沉淀是重要的海洋碳汇过程。传统观点认为,其主要形成于沉积物表层的硫酸盐-甲烷转换带(SMTZ),由硫酸盐驱动的甲烷厌氧氧化(SD-AOM)及有机质矿化(OSR)提供碱度。在深部甲烷带,尽管产甲烷作用释放的CO2理论上应降低pH并促进碳酸盐溶解,但实际观测却显示孔隙水碱度异常升高且伴随大量碳酸盐沉淀。这一矛盾引出了关键科学问题:深部环境中是什么机制克服了酸性障碍,从而驱动碳酸盐形成。最新研究提出缺氧条件下硅酸盐风化可能是深部自生碳酸盐沉淀的关键机制:通过消耗CO2同时释放钙离子和碱度,促进碳酸盐沉淀。然而,目前仍缺乏直接的岩石证据,对深部硅酸盐风化-碳酸盐沉淀耦合机制的认识存在重要缺口。

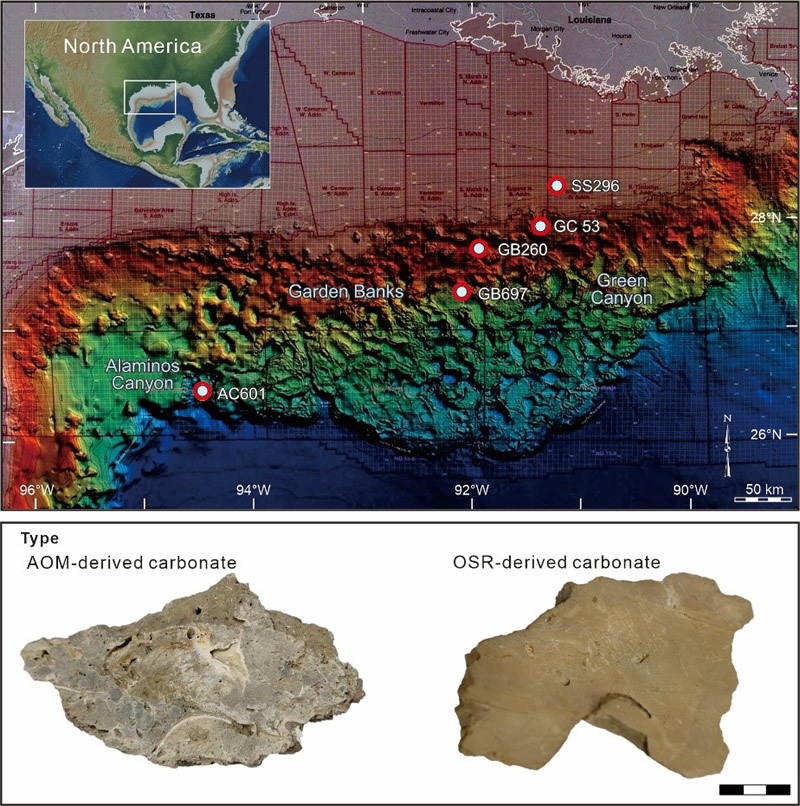

图1. 研究站位与样品

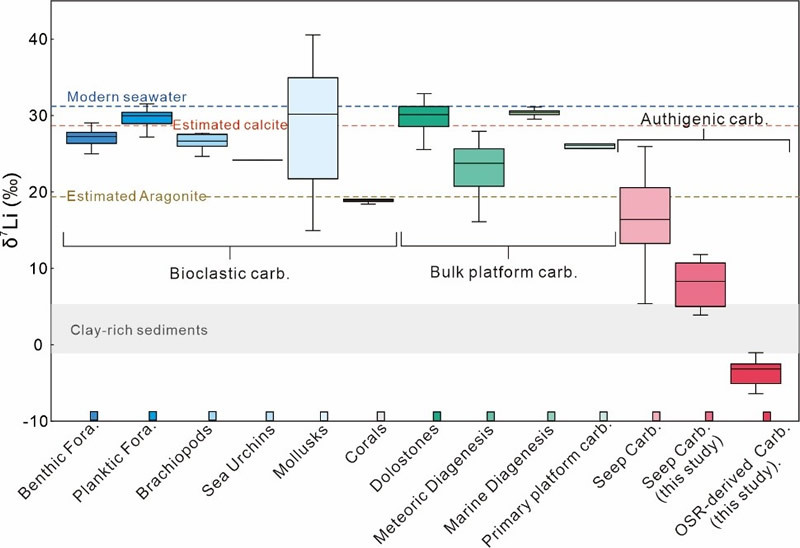

基于对墨西哥湾冷泉及卤水渗漏系统的长期研究,研究团队发现了深部沉积环境中沉淀的特殊自生碳酸盐(图1)。地球化学分析表明,这些碳酸盐的形成与盐底辟作用释放的硫酸根密切相关,后者驱动OSR为碳酸盐形成提供了关键物质基础。然而,OSR作用理论上会抑制pH上升并阻碍碳酸盐沉淀,因此研究团队推测深部硅酸盐风化中和了OSR释放的CO2。为进一步验证这一猜想,团队对墨西哥湾不同沉积环境的自生碳酸盐开展了锂同位素(δ7Li)分析。结果显示,深部OSR相关碳酸盐的δ7Li值(−6.6‰至−1.2‰)显著低于浅层AOM成因碳酸盐(δ7Li: +3.8‰~+11.7‰)(图2)。这一独特的负值特征首次从岩石记录角度直接证实了硅酸盐风化在深部自生碳酸盐形成过程中的关键作用,证实了海洋沉积中OSR作用驱动的碳-硅耦合作用新机制。

图2. 典型碳酸盐岩Li同位素组成特征

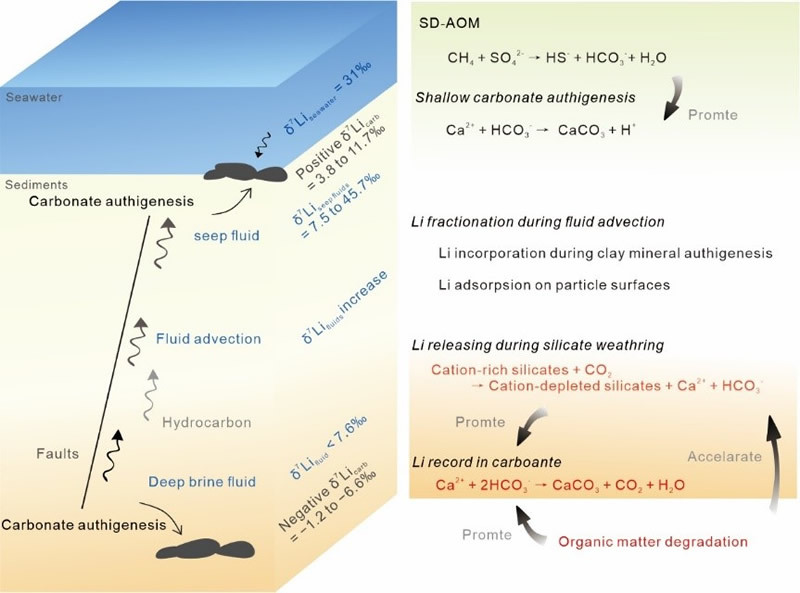

图3. 深部有机质矿化与硅酸盐风化耦合的自生碳酸盐埋藏机制

通过创新性应用碳酸盐岩锂同位素示踪,研究团队首次提出海洋沉积物中有机质矿化—硅酸盐风化协同驱动深部碳酸盐形成的新机制(图3)。这一研究不仅证实了锂同位素作为追踪碳-硅相互作用的有效指标,还揭示了蒸发卤水、有机质矿化与硅酸盐风化三者在深部沉积环境中协同调控海洋碳汇的复杂过程,为全面理解海底深部碳循环提供了新的科学依据。

本研究由上海海洋大学宫尚桂副教授和冯东教授担任通讯作者,中国科学院南海海洋研究所黄慧文博士为第一作者。合作团队包括德国汉堡大学、美国莱斯大学等国际知名机构。研究工作得到了国家自然科学基金(42225603、42406063、42476069)、中国科学院南海海洋研究所专项基金及广东省基础与应用基础研究基金的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02756-6